一、学院概况

能源与建筑学院办学底蕴深厚,其前身可追溯至1985年成立的热能工程系。自2020年通过本科教学合格评估以来,学院紧紧围绕“迎接本科教育教学审核评估”这一核心任务,坚持以内涵式发展为主线,系统推进教育教学、学科建设与人才培养等各项工作,取得了显著成效。

学院现设有建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业建设点)等4个本科专业,构建了契合国家战略和区域经济发展需求的专业布局。师资队伍结构合理、水平突出,现有专任教师中具有博士学位者30人,“双师双能型”教师25人,形成了一支教学能力强、科研水平高、工程经验丰富的教师团队。

近年来,学院教育教学成果丰硕:获批国家级精品资源共享课程1门、省级一流课程4门;教师主持国家自然科学基金等省部级以上科研与教改项目30余项;学生在“互联网+”大学生创新创业大赛等国家级竞赛中累计获奖120项,人才培养质量持续提升。

学院高度重视实践教学条件建设,已建成BIM仿真实验室、能源系统仿真中心等20余个专业实验室,并与中航西安飞机工业集团有限责任公司、陕西建工集团股份有限责任公司等十余家行业龙头企业共建了稳定的校外实践基地,产教融合特色鲜明,为学生工程实践与创新能力培养提供了坚实保障。近三年,毕业生就业率始终保持在95%以上,深受用人单位好评。

二、党建引领:铸魂育人,夯实发展根基

在学校党委的坚强领导下,学院党总支全面贯彻党的教育方针,坚决落实立德树人根本任务,将高质量党建深度融入学院事业发展全过程,为推进审核评估、实现申硕目标、促进高质量发展提供了坚强政治保证。学院严格执行党总支会议及党政联席会议制度,切实把党的全面领导落实到办学治院各环节。紧密对接学校“13810”年度工作思路,推动党建工作与学科专业建设、人才培养、科学研究等中心工作同规划、同部署、同考核,积极构建“党建+”深度融合的新机制与新格局。

学院扎实推进“三全育人”综合改革,以“航空报国、绿色低碳”为价值引领,系统构建“专业—课程—课堂”三阶递进的课程思政建设体系,实现价值塑造、知识传授与能力培养的有机统一。近年来,学院获批省级课程思政示范课程2门、校级13门,实现专业课程思政全覆盖。通过强化师德师风建设,引导教师争做“四有”好老师,营造了风清气正、潜心育人的良好生态。

三、专业建设:内涵提质,彰显航空本色

学院以审核评估与申硕攻坚为重要契机,全面实施“专业内涵提质行动计划”,紧密对接航空工业与国家能源战略需求,持续优化专业结构,深化教育教学综合改革。

(一)反向设计,优化培养体系

学院全面贯彻“学生中心、产出导向、持续改进”的OBE教育理念,以工程教育认证标准和审核评估指标为准则,开展人才培养方案的反向设计。通过吸纳行业企业专家参与方案修订,确保培养目标与产业需求无缝对接,毕业要求指标点可衡量、可评价,课程体系支撑关系清晰、有力。学院显著加强实践教学比重,各类实践环节学分占比均超过25%,构建了“基础实验—综合实训—企业实践”层层递进、有机衔接的实践教学体系,切实提升学生解决复杂工程问题的能力。

(二)产教融合,深化协同育人

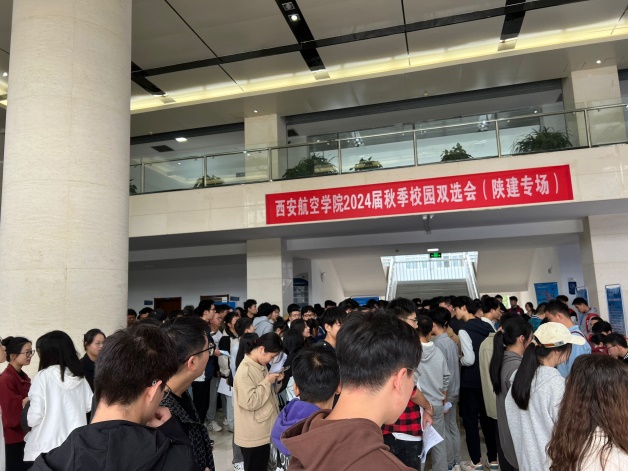

学院积极探索多元协同、供需对接的校企合作育人机制。与陕西建工集团股份有限责任公司、 中国能源建设集团等单位 进行深度合作,实施“招生即招工、毕业即就业”的培养模式,实现人才培养与产业需求的无缝衔接。该模式下毕业生专业扎实、适应性强,获得用人单位普遍赞誉,就业率与就业质量持续领先。

学院还与十余家知名企业共建了长期稳定的校外实习实训基地,年均接收学生实习超过300人次,形成了一套校企协同指导、协同管理、协同评价的实践育人机制,为学生职业能力发展提供了坚实平台。

(三)数智赋能,推动教学革新

为应对建筑与能源行业数字化、智能化转型趋势,学院积极将BIM技术、虚拟仿真、大数据分析等前沿技术融入教学实践。近三年累计投入近300万元建成BIM综合实验室、智慧能源仿真平台等现代化教学设施,开设虚拟仿真实验课程5门,广泛推广混合式教学、项目化教学等新型教学模式,有效提升学生在新工科语境下的创新与实践能力。

四、服务地方:科技赋能,助力区域振兴

学院始终以服务地方经济社会发展为己任,推动科研资源与区域需求深度融合,为陕西省高质量发展持续贡献智慧与力量。

(一)智慧监测“千里眼”为秦巴山区交通“护航”

针对秦巴山区地质复杂、灾害频发对交通安全的严重影响,学院副院长张琛教授科研团队依托自主研发的“基于多源异构数据的交通基础设施全息智能感知成套技术”,成功实现对重点路段的全天候智能监测与风险预警。该技术通过部署低成本传感设备,建立云端协同的监测平台,可实时感知路面沉降、变形等隐患,极大提升了监测效率与经济性。

该技术已在宁陕县345国道投入应用,两年来成功预警路面损伤事件10余起,为养护部门及时处置风险提供了关键技术支持。2024年4月,学院联合安康市交通运输局、交通建设投资集团共建“秦巴山区交通基础设施政校企联合监测基地”,标志着学院在科技服务乡村振兴、保障公共安全方面迈出更加坚实的步伐。

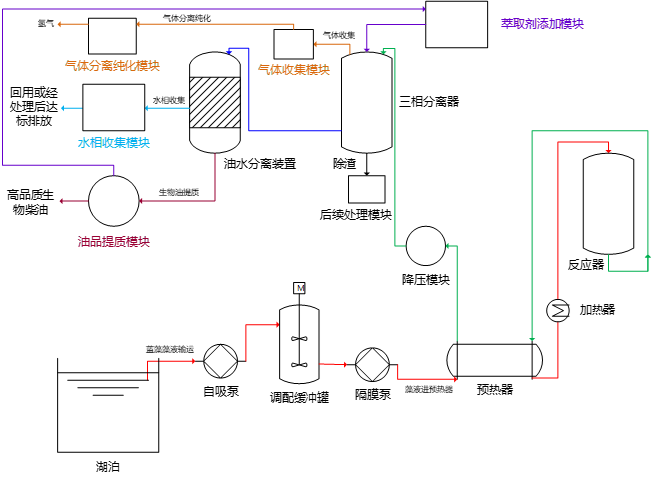

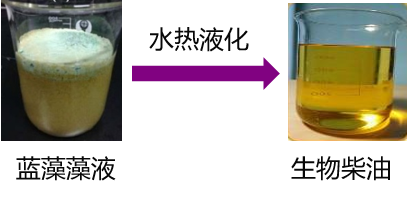

(二)博士团队 “治藻产能”,科技助力双碳目标

学院能源与动力工程专业博士教师团队紧密围绕“双碳”目标与能源安全战略,深入江苏太湖流域开展技术帮扶,针对水体富营养化治理难与清洁能源短缺的现实问题,成功研发“藻华水体生态修复与清洁燃料转化技术”。通过产学研协同创新,该团队建立了从藻华打捞、资源化转化到高值、清洁生物燃料生产的完整技术路径,有效实现了藻类污染的无害化处理与能源化利用,为区域环境治理、新能源开发与乡村产业振兴提供了可行的科技解决方案。

五、结语

立足新起点,能源与建筑学院将以新一轮教育教学审核评估为契机,全面贯彻学校“13810”工作部署,秉承“德能日新、刚健有为”的校训精神,坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。

未来,学院将继续深耕专业内涵建设,强化航空特色培育,拓展智能技术赋能教育深度,不断提升人才培养质量与社会贡献度,以更加优异的成绩助力学校建设特色鲜明的高水平应用型大学。